Ertragsabsicherung startet im Herbst

Das Getreidejahr 2020/21 war witterungsbedingt sicher nicht einfach. Die späte Ernte vom Mais im Herbst 2020 in Kombination mit nassen Bodenverhältnissen war nicht die optimale Startvoraussetzung für das Wintergetreide. Dennoch konnten wir eines feststellen: Abwarten ist oft die bessere Option, als die Aussaat mit Gewalt unter ungünstigen Bedingungen durchzuführen.

Nicht ohne Grund wird bekanntlich ein Drittel des Ertrages bei Wintergetreide bereits im Herbst erzielt. Damit die Ertragsabsicherung auch im Herbst bestmöglich beginnen kann, sind einige Punkte zu berücksichtigen und bestmöglichst umzusetzen.

Nicht ohne Grund wird bekanntlich ein Drittel des Ertrages bei Wintergetreide bereits im Herbst erzielt. Damit die Ertragsabsicherung auch im Herbst bestmöglich beginnen kann, sind einige Punkte zu berücksichtigen und bestmöglichst umzusetzen.

1. Maisstoppelbearbeitung

Da ein Großteil unseres Wintergetreides nach Körnermais angebaut wird, gilt es der Maisstoppelbearbeitung größte Aufmerksamkeit zu schenken. In den letzten Jahren konnte in sehr vielen Beständen ein starkes Auftreten des Maiszünslers festgestellt werden. Die Problematik liegt darin, dass die Larven des Maiszünslers in den Ernterückständen des Maises bzw. in den vorhandenen Maisstoppeln und Stängelresten überleben und überwintern. Die Zerkleinerung und das Einpflügen sind effektive Maßnahmen, um die schädliche Befallsdichte möglichst gering zu halten. Bei der mechanischen Beseitigung der Maisstoppel sollte eine ausreichende Zerkleinerung sichergestellt sein. Stängelreste sollten keinesfalls größer als fünf cm sein. Auch die Schnitthöhe beim Dreschen ist entscheidend. Durch niedrigen Schnitthöhen kann die Population der Larven bereits um 50% reduziert werden. Dies ist möglich, da sich beinahe die Hälfte der Larven bei der Ernte oberhalb des zweiten Knotens befindet.

Um erfolgreich gegen den Maiszünsler vorzugehen, ist es wichtig, dass alle Landwirte an einem Strang ziehen. Es hilft nichts, wenn nur einzelne Landwirte ein ordentliches Stoppelmanagement betreiben, da der Schmetterling im Sommer einfach in die nächstgelegenen Maisfelder einfliegt und dort seine Eier ablegt. Ein möglichst rasches Häckseln nach der Ernte wird empfohlen, um nicht nur die Stoppel, sondern auch das restliche Maisstroh möglichst gut zu zerkleinern.

2. Bodenbearbeitung

Die Bodenbearbeitung stellt die Grundlage für den Getreideanbau dar und sollte stets bei möglichst trockenen Bedingungen gemacht werden. Ein gut strukturiertes Saatbett ist Voraussetzung für eine gute Wasserspeicherkapazität und Wurzelentwicklung. Wird eine Bearbeitung unter nassen Bedingungen gemacht, werden unabhängig vom eingesetzten Gerät Verdichtungen oder Verschmierungen verursacht, was die Wurzelentwicklung vom Getreide massiv beeinflusst und speziell in trockenen Phasen sichtbar macht. Welche Geräte eingesetzt werden, ist betriebsindividuell zu entscheiden. Es muss nicht immer zwingend der Pflug eingesetzt werden, da nach Sojabohne oder Kürbis eine Bearbeitung mit dem Grubber aufgrund der guten Bodenstruktur optimal dafür geeignet ist. In unserem LK-Bodenbearbeitungsversuch konnte die Wintergerste mit der Grubber-Variante nach Vorfrucht Sojabohne einen Mehrertrag von 511 kg/ha gegenüber dem Pflugeinsatz erbringen. Was wir angesichts der hohen Niederschläge im Herbst 2020 bzw. noch im letzten Winter mitnehmen sollten, ist, dass keinesfalls ein zu feines Saatbeet hergerichtet wird. Augenscheinlich macht das Saatbeet anfangs einen guten Eindruck, die Verschlämmungsgefahr steigt vor allem bei intensiven Niederschlägen stark an.

3. Anbauzeitpunkt

Über den optimalen Anbauzeitpunkt von Getreide zu sprechen ist nicht einfach, da wir weder wissen, wie die Witterung, sprich das Wetter und die Bodenverhältnisse, Anfang Oktober sein werden bzw. wann der Mais geerntet werden kann, da ein Großteil unserer Winterungen auf Körnermaisflächen folgen. In Gunstlagen haben sich Anbautermine von Wintergerste in den ersten beiden Oktoberwochen als günstig erwiesen, in Randlagen bzw. bei steigender Seehöhe kann auch ein Anbau Ende September angestrebt werden. Als Deadline für zweizeilige Wintergersten kann der 20. Oktober gesehen werden. Bei späterem Anbau sollte auf mehrzeilige Wintergerste oder Hybridgerste umgestiegen werden. Auch bei Triticale und Roggen sind Saattermine um Mitte Oktober anzustreben. Weizen ist hinsichtlich Spätsaaten sicher am verträglichsten und kann bis Anfang November angebaut werden. Was wir aus dem nassen Herbst 2020 mitnehmen können, ist, dass ein Zuwarten auf trockenere Bodenverhältnisse in den meisten Fällen die bessere Option darstellt, als die Aussaat aufgrund des fortgeschrittenen Datums unter ungünstigen Bedingungen zu machen. Bei späterer Aussaat ist bei der Sortenwahl darauf zu achten, dass Einzelährentypen angebaut werden, die den Ertrag über eine höhere Anzahl an Körnern je Ähre bzw. höheres TKG absichern.

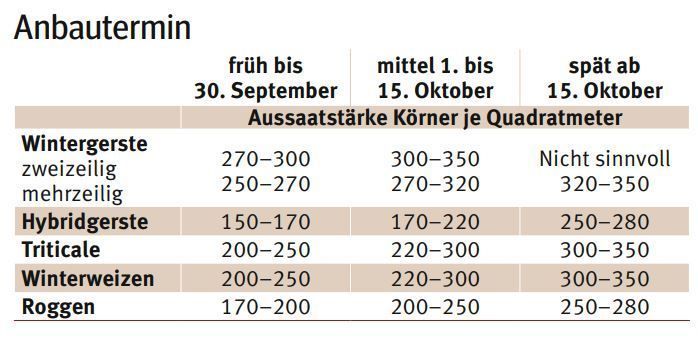

4. Saatstärke

Wenn wir über optimale Saatstärken sprechen, meinen wir nicht den altbekannten 200 kg Pauschalwert pro Hektar, sondern sprechen von Körnern/m². Wie wir jedes Jahr sehen, gibt es extreme Unterschiede beim Tausendkorngewicht (TKG), was beim Nichtbeachten zu unerwünschten Bestandesdichten führen kann. Ein dichter Bestand bringt Schwierigkeiten mit sich. Höhere Lagergefahr, steigende Krankheitsanfälligkeit und deutlich schlechtere Wurzelausbildung sind die Folgen. Die Tabelle auf dem Saatgutsack erspart das Berechnen der Aussaatmenge und sollte unbedingt verwendet werden.

Auch wenn es vielen schwerfällt, weniger als 200 kg/ha auszusähen, so sollte möglichst versucht werden, die Saatstärke zu reduzieren, man muss ja nicht gleich die niedrigsten Körnerzahlen/m² anpeilen.

Das TKG ist laut derzeitiger Erkenntnis heuer unter jedem der letzten Jahre. Die Abdrehprobe ist ausnahmslos zu machen und anzupassen. Ein niedriges TKG bedeutet bei gleichbleibender Saatmenge in Kilogramm leider eine Steigerung der Pflanzenanzahl/m².

Zwar sollte bei später Aussaat die Saatstärke leicht erhöht werden, trotzdem ist bei 350 Körner/m² Schluss. Die Problematik dahinter liegt vor allem in der Wurzelentwicklung. Bei mehr als 350 Pflanzen/m² ist die Wurzelentwicklung gehemmt, was sich bei Hitzeperioden im Frühsommer doppelt rächt.

5. Saattiefe

Grundsätzlich sollte die Aussaattiefe zwei bis drei cm betragen, da eine zu tiefe Saat bereits erste Ertragseinbußen mit sich bringt. Eine Kontrolle ist deshalb unbedingt notwendig. In einem aufgelaufenen Bestand kennzeichnet sich eine zu tiefe Ablage dadurch, dass zwischen dem Saatkorn und dem Vegetationskegel ein sogenannter Halmheber entsteht. Ziel sollte sein, dass das Saatkorn unmittelbar unter dem Vegetationskegel liegt, da andernfalls unnötige Kraft aus dem Saatkorn für die Bildung dieses Halmhebers verbraucht wird. Mit zu tiefer Saat können bereits 1.000 kg Ertrag/ha liegen bleiben. Im Herbst haben wir in den meisten Fällen auch den Vorteil, dass Feuchtigkeit vorhanden ist und selbst Körner, die an der Oberfläche liegen, keimen können. Lieber 10% des Saatguts an der Oberfläche als 100% zu tief in der Erde.

Da ein Großteil unseres Wintergetreides nach Körnermais angebaut wird, gilt es der Maisstoppelbearbeitung größte Aufmerksamkeit zu schenken. In den letzten Jahren konnte in sehr vielen Beständen ein starkes Auftreten des Maiszünslers festgestellt werden. Die Problematik liegt darin, dass die Larven des Maiszünslers in den Ernterückständen des Maises bzw. in den vorhandenen Maisstoppeln und Stängelresten überleben und überwintern. Die Zerkleinerung und das Einpflügen sind effektive Maßnahmen, um die schädliche Befallsdichte möglichst gering zu halten. Bei der mechanischen Beseitigung der Maisstoppel sollte eine ausreichende Zerkleinerung sichergestellt sein. Stängelreste sollten keinesfalls größer als fünf cm sein. Auch die Schnitthöhe beim Dreschen ist entscheidend. Durch niedrigen Schnitthöhen kann die Population der Larven bereits um 50% reduziert werden. Dies ist möglich, da sich beinahe die Hälfte der Larven bei der Ernte oberhalb des zweiten Knotens befindet.

Um erfolgreich gegen den Maiszünsler vorzugehen, ist es wichtig, dass alle Landwirte an einem Strang ziehen. Es hilft nichts, wenn nur einzelne Landwirte ein ordentliches Stoppelmanagement betreiben, da der Schmetterling im Sommer einfach in die nächstgelegenen Maisfelder einfliegt und dort seine Eier ablegt. Ein möglichst rasches Häckseln nach der Ernte wird empfohlen, um nicht nur die Stoppel, sondern auch das restliche Maisstroh möglichst gut zu zerkleinern.

2. Bodenbearbeitung

Die Bodenbearbeitung stellt die Grundlage für den Getreideanbau dar und sollte stets bei möglichst trockenen Bedingungen gemacht werden. Ein gut strukturiertes Saatbett ist Voraussetzung für eine gute Wasserspeicherkapazität und Wurzelentwicklung. Wird eine Bearbeitung unter nassen Bedingungen gemacht, werden unabhängig vom eingesetzten Gerät Verdichtungen oder Verschmierungen verursacht, was die Wurzelentwicklung vom Getreide massiv beeinflusst und speziell in trockenen Phasen sichtbar macht. Welche Geräte eingesetzt werden, ist betriebsindividuell zu entscheiden. Es muss nicht immer zwingend der Pflug eingesetzt werden, da nach Sojabohne oder Kürbis eine Bearbeitung mit dem Grubber aufgrund der guten Bodenstruktur optimal dafür geeignet ist. In unserem LK-Bodenbearbeitungsversuch konnte die Wintergerste mit der Grubber-Variante nach Vorfrucht Sojabohne einen Mehrertrag von 511 kg/ha gegenüber dem Pflugeinsatz erbringen. Was wir angesichts der hohen Niederschläge im Herbst 2020 bzw. noch im letzten Winter mitnehmen sollten, ist, dass keinesfalls ein zu feines Saatbeet hergerichtet wird. Augenscheinlich macht das Saatbeet anfangs einen guten Eindruck, die Verschlämmungsgefahr steigt vor allem bei intensiven Niederschlägen stark an.

3. Anbauzeitpunkt

Über den optimalen Anbauzeitpunkt von Getreide zu sprechen ist nicht einfach, da wir weder wissen, wie die Witterung, sprich das Wetter und die Bodenverhältnisse, Anfang Oktober sein werden bzw. wann der Mais geerntet werden kann, da ein Großteil unserer Winterungen auf Körnermaisflächen folgen. In Gunstlagen haben sich Anbautermine von Wintergerste in den ersten beiden Oktoberwochen als günstig erwiesen, in Randlagen bzw. bei steigender Seehöhe kann auch ein Anbau Ende September angestrebt werden. Als Deadline für zweizeilige Wintergersten kann der 20. Oktober gesehen werden. Bei späterem Anbau sollte auf mehrzeilige Wintergerste oder Hybridgerste umgestiegen werden. Auch bei Triticale und Roggen sind Saattermine um Mitte Oktober anzustreben. Weizen ist hinsichtlich Spätsaaten sicher am verträglichsten und kann bis Anfang November angebaut werden. Was wir aus dem nassen Herbst 2020 mitnehmen können, ist, dass ein Zuwarten auf trockenere Bodenverhältnisse in den meisten Fällen die bessere Option darstellt, als die Aussaat aufgrund des fortgeschrittenen Datums unter ungünstigen Bedingungen zu machen. Bei späterer Aussaat ist bei der Sortenwahl darauf zu achten, dass Einzelährentypen angebaut werden, die den Ertrag über eine höhere Anzahl an Körnern je Ähre bzw. höheres TKG absichern.

4. Saatstärke

Wenn wir über optimale Saatstärken sprechen, meinen wir nicht den altbekannten 200 kg Pauschalwert pro Hektar, sondern sprechen von Körnern/m². Wie wir jedes Jahr sehen, gibt es extreme Unterschiede beim Tausendkorngewicht (TKG), was beim Nichtbeachten zu unerwünschten Bestandesdichten führen kann. Ein dichter Bestand bringt Schwierigkeiten mit sich. Höhere Lagergefahr, steigende Krankheitsanfälligkeit und deutlich schlechtere Wurzelausbildung sind die Folgen. Die Tabelle auf dem Saatgutsack erspart das Berechnen der Aussaatmenge und sollte unbedingt verwendet werden.

Auch wenn es vielen schwerfällt, weniger als 200 kg/ha auszusähen, so sollte möglichst versucht werden, die Saatstärke zu reduzieren, man muss ja nicht gleich die niedrigsten Körnerzahlen/m² anpeilen.

Das TKG ist laut derzeitiger Erkenntnis heuer unter jedem der letzten Jahre. Die Abdrehprobe ist ausnahmslos zu machen und anzupassen. Ein niedriges TKG bedeutet bei gleichbleibender Saatmenge in Kilogramm leider eine Steigerung der Pflanzenanzahl/m².

Zwar sollte bei später Aussaat die Saatstärke leicht erhöht werden, trotzdem ist bei 350 Körner/m² Schluss. Die Problematik dahinter liegt vor allem in der Wurzelentwicklung. Bei mehr als 350 Pflanzen/m² ist die Wurzelentwicklung gehemmt, was sich bei Hitzeperioden im Frühsommer doppelt rächt.

5. Saattiefe

Grundsätzlich sollte die Aussaattiefe zwei bis drei cm betragen, da eine zu tiefe Saat bereits erste Ertragseinbußen mit sich bringt. Eine Kontrolle ist deshalb unbedingt notwendig. In einem aufgelaufenen Bestand kennzeichnet sich eine zu tiefe Ablage dadurch, dass zwischen dem Saatkorn und dem Vegetationskegel ein sogenannter Halmheber entsteht. Ziel sollte sein, dass das Saatkorn unmittelbar unter dem Vegetationskegel liegt, da andernfalls unnötige Kraft aus dem Saatkorn für die Bildung dieses Halmhebers verbraucht wird. Mit zu tiefer Saat können bereits 1.000 kg Ertrag/ha liegen bleiben. Im Herbst haben wir in den meisten Fällen auch den Vorteil, dass Feuchtigkeit vorhanden ist und selbst Körner, die an der Oberfläche liegen, keimen können. Lieber 10% des Saatguts an der Oberfläche als 100% zu tief in der Erde.