Zusammenhang Bodenbearbeitung und Ertragspotenzial des Bodens auf den Maisertrag

Im heurigen Frühjahr wurde auf der gesamten Fläche über alle Parzellen Mais gesät und dieser im Herbst geerntet und die einzelnen Erträge auf den Parzellen des letztjährigen Zwischenfruchtversuchs erhoben - mit interessanten Ergebnissen!

Aber der Reihe nach. Im vergangenen Jahr wurde untersucht, welche Auswirkungen unterschiedliche Aussaatmethoden und Anbauzeitpunkte auf die Entwicklung der Zwischenfrüchte haben und damit einhergehend auch, wie sich die Unkrautunterdrückung und Bodenbedeckung verhält. Von Interesse war auch das Blühverhalten der Zwischenfrüchte und deren Einfluss auf die Entwicklung der Bienenvölker. Der letztjährige Versuchsbericht ist hier zu finden: Innovativer Zwischenfruchtanbau mit Drohnen

Aber der Reihe nach. Im vergangenen Jahr wurde untersucht, welche Auswirkungen unterschiedliche Aussaatmethoden und Anbauzeitpunkte auf die Entwicklung der Zwischenfrüchte haben und damit einhergehend auch, wie sich die Unkrautunterdrückung und Bodenbedeckung verhält. Von Interesse war auch das Blühverhalten der Zwischenfrüchte und deren Einfluss auf die Entwicklung der Bienenvölker. Der letztjährige Versuchsbericht ist hier zu finden: Innovativer Zwischenfruchtanbau mit Drohnen

Welche Varianten wurden im letzten Jahr getestet?

Tabelle 1 Zwischenfruchtaussaatvarianten 2023

Welche Zwischenfruchtmischung wurde verwendet?

Tabelle 2 Zwischenfruchtmischung 2023

Was geschah nach dem Ende der Vegetation?

Die Zwischenfrüchte wurden über den Winter unbearbeitet am Feld belassen, um einen effektiven Erosionsschutz zu gewährleisten. Im Frühjahr wurde das gesamte Feld mit einem Grubber aufgelockert und für die Aussaat vorbereitet. Anschließend erfolgte die Maisaussaat.

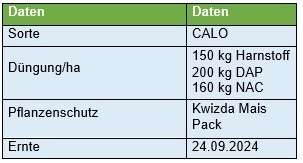

Tabelle 3 Bestandesführung Mais 2024

Tabelle 3 Bestandesführung Mais 2024

Wie wurde geerntet?

Bei der Ernte wurde zuerst das Vorgewende gedroschen und nicht extra verwogen. Die einzelnen Zwischenfruchtversuchsparzellen wurden im Vorjahr mithilfe einer Vermessungsantenne des Maschinenrings digitalisiert. Dadurch konnten diese bei der Versuchsernte am Feld wieder ausgezeigt werden. Der Mähdrescher erntete daher jeweils die einzelnen Parzellen gesondert. War die Parzelle fertig geerntet, wurde das Erntegut abgetankt und der Ertrag direkt vor Ort durch Wiegeplatten erhoben. Auch der Feuchtigkeitsgehalt wurde für jede Parzelle erhoben. Die einzelnen Parzellen waren aufgrund der Feldausformung nicht gleich groß, die exakten Parzellenflächen wurden aber anhand der Vermessung festgestellt, wodurch der Ertrag je Hektar ermittelt werden konnte.

Welche Ergebnisse wurden festgestellt?

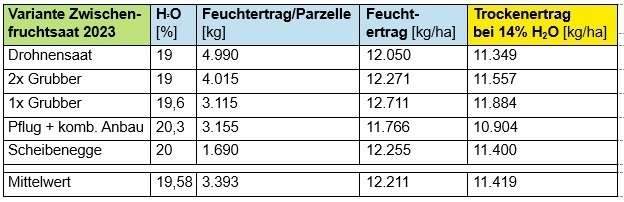

Tabelle 4 Ergebnisse Maisertrag 2024

Auffallend bei den Erträgen sind zwei Parzellen, die stärker vom Mittelwert abweichen als die anderen. Das sind die Parzelle, wo 2023 die Zwischenfruchtaussaat gleich mit der ersten und einzigen Grubberbearbeitung erfolgte und jene Parzelle, bei der die Zwischenfruchtmischung mit einer Sämaschine auf die gepflügte Parzelle ausgebracht wurde. Im Vorjahr war die Zwischenfruchtentwicklung auf den Parzellen 1x Grubber, Pflug + komb. Anbau und Drohnensaat am besten. Dort entwickelte sich aufgrund der frühen Aussaat der dichteste und beste Zwischenfruchtbestand. Vor allem die Pflugvariante überzeugte durch ihren raschen und gleichmäßigen Aufgang. Daher ist es auf den ersten Blick sehr verwunderlich, dass genau diese Parzelle den schlechtesten Maisertrag lieferte. Ist hier also die Zwischenfrucht bzw. die vorhergegangene Bodenbearbeitung Schuld oder liegt dem Ertrag hier etwas anderes zugrunde?

Ertragspotenzial der Fläche

Bereits im Sommer wurde mit einer Drohne eine Aufnahme der Fläche erstellt. Dabei zeigte sich, dass alle Maispflanzen gleichmäßig entwickelt sind, bei dem Teil der letztjährigen Drohnensaatparzelle war jedoch der Aufgang etwas schlechter (weniger Pflanzen). Gleichzeitig wurde von der Firma Blickwinkel eine Ertragspotenzialkarte erstellt. Diese beruht auf mehrjährigen Feldaufnahmen von Satelliten aus und gibt an, wie hoch das Ertragspotenzial auf den einzelnen Teilflächen ist - es kennzeichnet also die "besseren" und die "schlechteren" Teile eines Feldes.

Ergebnisinterpretation

Sieht man sich jetzt diese Karte an, fällt zuallererst auf, dass vor allem das Vorgewende am Nordrand des Feldstücks eher ein geringeres Ertragspotenzial aufweist. Ein höheres bzw. das höchste Ertragspotenzial weist vor allem der südöstliche Teil des Feldstücks auf. Vergleicht man die Ertragspotenzialkarte jetzt mit jener der geernteten Zwischenfruchtparzellen, fällt auf, dass die Parzelle der Pflugvariante zu einem großen Teil in die vom Ertragspotenzial geringere beige Farbzone fällt. Daher hatte diese Parzelle ein geringeres Ertragspotenzial, was sich auch in der geernteten Menge widerspiegelte. Die Varianten mit dem Grubber fallen beide ausschließlich in die hellgrüne und dunkelgrüne Zone, also die Feldteile mit dem höchsten Ertragspotenzial. Das bestätigen auch die Erträge, die in diesen Parzellen am höchsten waren. Die Ergebnisse zeigen daher, dass im Wesentlichen der Boden und damit einhergehend das Ertragspotenzial der einzelnen Feldteile sehr großen Einfluss auf den Ertrag hat. Die unterschiedlichen Techniken bei der Zwischenfruchtaussaat haben sich nicht auf den Ertrag der Folgekultur ausgewirkt, sehr wohl aber auf die Entwicklung und den Nutzen der Zwischenfrucht selbst. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass es bei der Auswertung der Parzellenerträge keinen wiederholten Standard zur Verifizierung der Ergebnisse gegeben hat. Es handelt es sich hierbei um einen einfachen Praxisversuch.

Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung in Zukunft dazu beitragen kann und wird, die Felder noch zielgerichteter bewirtschaften zu können, um so den Ertrag zu steigern.

Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung in Zukunft dazu beitragen kann und wird, die Felder noch zielgerichteter bewirtschaften zu können, um so den Ertrag zu steigern.